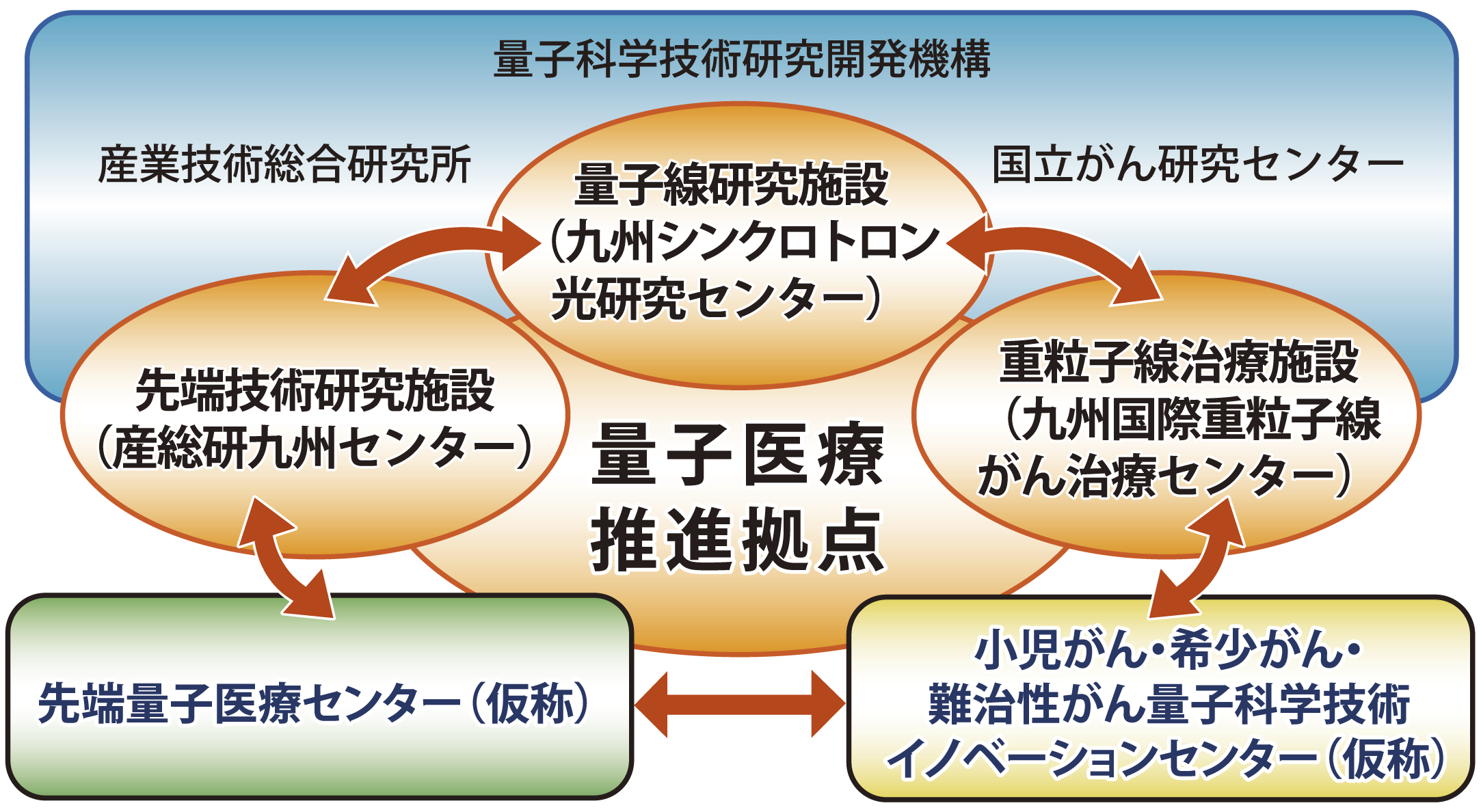

九州国際重粒子線がん治療センター、産業施術総合研究所九州センター、九州シンクロトロン光研究センターが立地する鳥栖に、新たに、「先端量子医療研究センター」及び「小児がん・希少がん・難治性がん量子科学技術イノベーションセンター」を設置することにより、「知の融合・連結のための研究開発拠点」としての「量子医療推進拠点」を整備する。

なお、(国研)国立がん研究センターや(国研)量子科学技術研究開発機構、(国研)産業技術総合研究所などの国立の科学技術研究開発拠点、及び、大学・大学病院との強力な連携関係の上に運営する。

Ⅰ.「先端量子医療センター(仮称)」

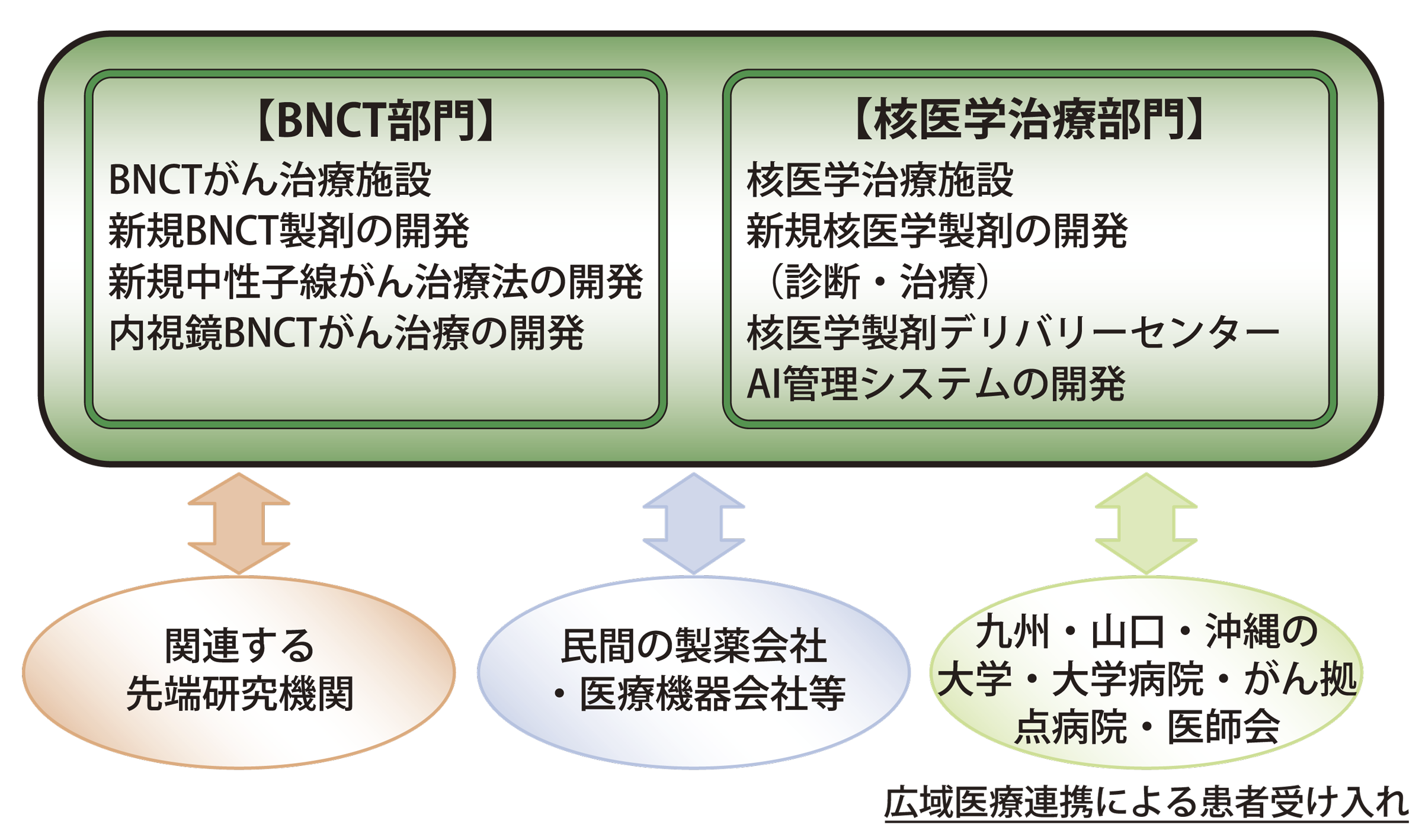

●BNCT部門

BNCTは、ある種のホウ素製剤ががん細胞特異的に集積する性質を利用し、境界が不鮮明ながん組織にホウ素製剤を取り込ませ、そこに中性子線を照射してがん細胞のみを殺す治療法である。

現在わが国では、BNCT治療においては頭頸部がんが保険適用となっているが、今後、難治性かつ希少がんである脳腫瘍、表在性肉腫(血管肉腫など)、悪性黒色腫などが治療適応となる可能性が高い。一方で、現在のBNCT治療では、表層から60mm程度が有効深度とされている。したがって、新たなホウ素製剤の開発などのほか、この有効深度をより深くすることや、内視鏡のような機器で中性子の発射源の位置をコントロールすることが出来れば適応範囲はさらに拡大する可能性がある。

そこで、先端量子医療センターでは、BNCT治療施設の設置とともに、さらなる適応範囲の拡大に向けて、新規BNCT製剤の開発や中性子線がん治療の開発を推進するBNCT部門を設立する。

●核医学部門(標的アイソトープ治療)

個々のがん細胞に特異的にアイソトープラベルした薬剤を集積させてがん細胞のみを殺す核医学療法は、ステージの進んだ遠隔転移のあるがんにも有効で、わが国が欧米に比べ遅れている治療分野である。しかし、色々ながん種に集積させる新規アイソトープ製剤の開発に関してはこれからであり、今後、国際的競争となることが予測される。

がん細胞にラベルするアイソトープは半減期が短いため、製剤製造地と製剤を使用する治療機関は交通条件等によりアクセスが良い立地環境にあることが望ましい。そのため、核医学療法センターが鳥栖市に設置されれば、新規のホウ素製剤開発のみならずデリバリーセンターとしても、九州・山口圏域を対象に迅速な連携ができる。

Ⅱ.「小児がん・希少がん・難治性がん量子科学技術イノベーションセンター(仮称)」

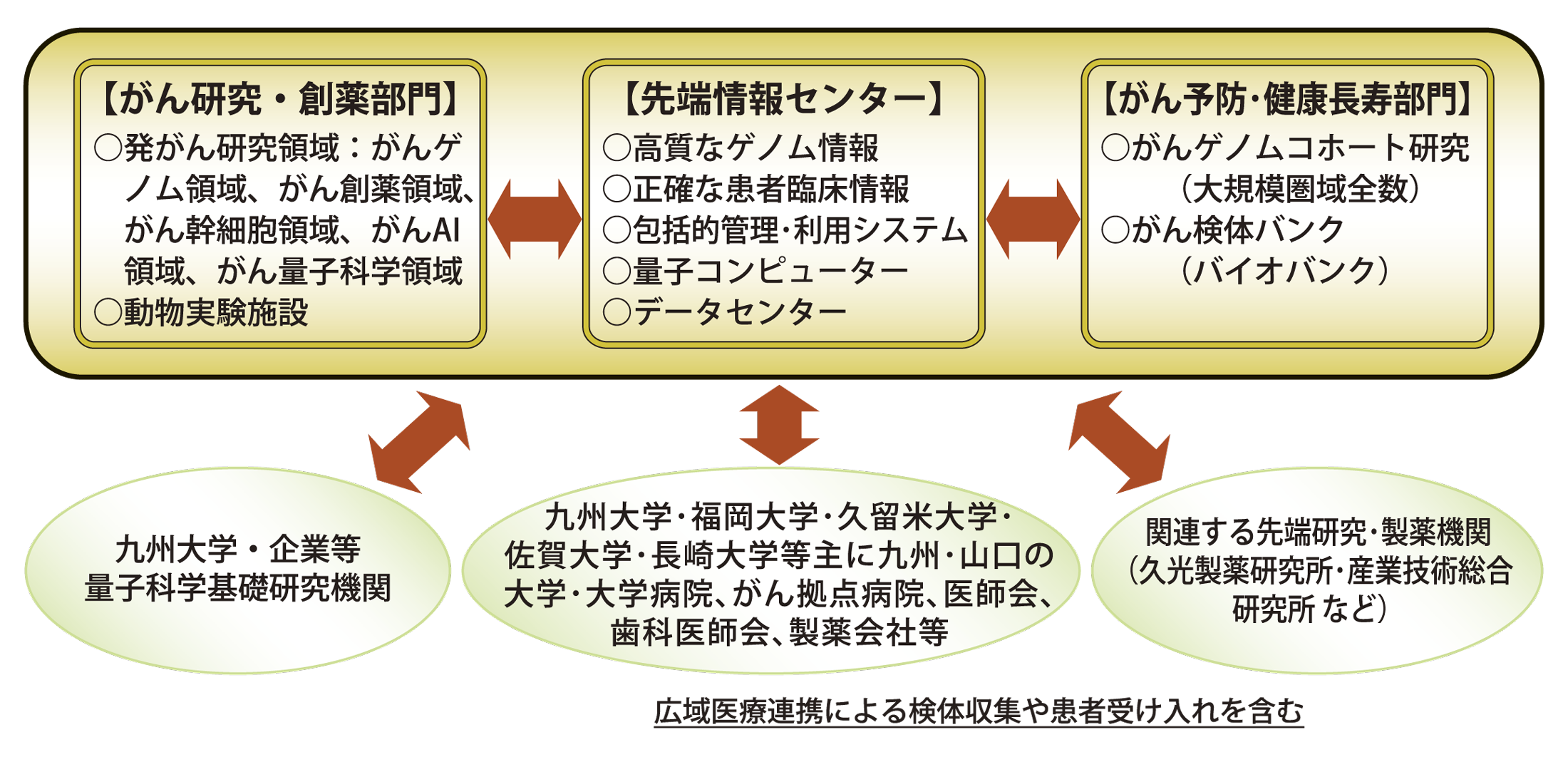

●がん研究・創薬部門

この部門は、5つの領域(がんゲノム、がん創薬、がん幹細胞、がんAI、がん量子科学) と動物実験施設を有する研究開発部門である。

小児がんや希少がん、難治性がんなど、症例が少ないためにこれまで取り残されてきたがんの診断、治療、創薬、診療情報蓄積に至る幅広いがん研究開発拠点として、先端的ゲノム解析、AI技術、量子コンピューター、ビッグデータ解析などを導入した、世界に例を見ない量子科学技術イノベーションセンターを設置する。

●がん予防・健康長寿部門

大規模圏域でのゲノムコホート研究を実施し、がん化・疾患誘因ゲノムの研究開発やがん治療薬などの「効果」に影響するゲノム・エピゲノム異常の特定などを行い、がんの予防のほか、たとえがんを発症しても健康長寿できる日本を創るための研究開発部門を設置する。

また、コホート研究の長期的な推進のため、がん検体(組織、血液、尿、便など)の蓄積と分析を支援するがん検体バンクを整備し、国内外の希少がん検体等の一元管理を行う。

●先端情報センター

イノベーションセンターにおいては、各部門の個人情報は先端情報センターにおいて、厳密に管理・保存されたうえで情報は共有され、がん患者の臨床検体の確保、分析が同じ基準で行われ、一つの希少がんであっても、日本及びアジア全体の膨大な症例数がデータセンターに蓄積され、一元管理される。

膨大な診療情報、ゲノム解析データ、さらにはAI管理下でコントロールされる画像診断や検査結果等が瞬時にビッグデータで解析され、個々の患者に合った治療計画を立てることが可能となる。また、治療後の長期フォローアップにおいても重要なシステムとなる。